機能する民主主義

- 2010/04/30 01:10 【共同通信】

【ニューヨーク共同】米誌タイムは29日、2010年の「世界で最も影響力のある100人」を発表、「指導者」部門でオバマ米大統領らと並び、昨年の総選挙で党首として民主党を勝利に導き「日本を変えた」として、鳩山由紀夫首相が選ばれた。

同誌は政治家で資産家の一家に生まれた鳩山氏について、自民党時代は「完全に予測可能な政治家」だったと紹介。自らが源流をつくった民主党の「より平等な日米同盟」「政治家主導」「透明性向上」といった政策をすぐ完全に達成することはできないだろうが「日本が事実上の一党支配の国から、機能する民主主義に変わる一助となった」とした。

その上で「彼自身は革命家ではないが、一種の革命において指導者となった」とも説明した。

100人はタイムが毎年、政治家や科学者、芸術家、経済人などから独自に選出する。リストは、4月30日発売のタイム5月10日号に掲載。ウェブサイトでも見られる。

ここは同意。でもここはちとどうかなと。

A)教科書的な理解では。『よのなかには、必ず相容れない思想や階級があるもので、これは解決できない。で・あるならば、夫々が徒党を組んで、次はオレのターン!とかわりばんこで回してゆくのが「機能する民主主義」』というのは理解できる。勿論それは「理想の民主主義」とは言えないが、「望み得る最善」ではある。

B)だがしかし、それを唯一の解と看做すなら、『広範な主義・思想を裡に呑み込み、全会一致まで議論を練る事を不文律とし、対抗政党とも協議する巨大政党』なぞ想像もできまい。別にいまさら旧い自民党に戻る事など望まないが、上手く機能していた時代の自民党は、ほぼコレに近い。勿論これは「完全な民主主義」にはほど遠い。が、「機能する民主主義」とは、十分に呼び得るものかと思う。

仮に。前者をA型。後者をB型とする。両者の違いは、要求仕様に対する設計思想の違いでしか無い。A型は、一徒党が政権にある間、対抗派はずっと我慢を強いられる。B型は、主義や思想や立場によらず、全員にずっと一定の我慢を強いる事で、主義思想立場階級の差を収束させてゆく。どちらも完全ではない。どちらを採るかは国民の選択に依る。

ひらたく言やぁ、日本には日本のやり方がある事を知るがいい!。と言ってやりたいとこなんだけど、B型は、バブル崩壊このかたマトモに機能しなくなっちったのがアレだw。しゃあない。いわしとけいわしとけ。うーむ。しかし、くやしい(って攘夷派かw)。

もし我々がB型からA型への転換を選択する場合。まず第一に、A型のプラスだけでなくマイナス面も予見しておく必要がある。第二に、B→A転換の初期には「オレ達はずーっと抑圧されてきたんぢゃあ!」ってタイプが表舞台に立つ事になる。イロイロと不細工なリバウンドが起きる事は避け難い*1。第三に、仮にその先の洗練を経て「機能するB型」〜民主党はここに落ち着く可能性がある〜 を再構築できたとしても、我々の政治経済社会が「昭和ノスタル爺」に戻れる可能性は薄い。特に、産業構造(aka.成長戦略)の面において。

我々がその「生みの苦しみ」に耐えられず、各立場が手っ取り早い結果を求めて大混乱に陥るケース、というのは、当然ありえる。

『東京朝日新聞』(1932年1月3日)は、「政治の習律となってまだ日浅き政党政治が、既に国民のけん怠を買い、更にぞう悪の的とまでなった原因は第一に腐敗、第二に無能である」「しかも最近政治の局面が満州事変、財界大動揺によって未曾有の重大性を帯ぶるに伴れ、一層政党政治を頼りなく思うの情が強化した」と述べた。

これが、主義や思想や立場によらず、ご先祖サマがたが「国家体制の改造」に惹かれて行った理由かと思う。著者の成田龍一さんは、これを『大正デモクラシーの「終焉」』と含みのあるカギカッコ付きでワンクッション置き、その後の展開には「大正デモクラシーにかかわらず」という局面と、「大正デモクラシーゆえに」という双方の要素が絡んでいると述べておられる。

が、自分としてはスパっと「国家総動員は、大正デモクラシーの最終進化形派」でいきたひ。イヤそのほうが「野口悠紀雄史観」がビシっと繋がって面白いってダケだけどw。彼らもまた「大正デモ暮らし」に戻りたいとは思わなかったのだ。

以下余談。というか読んだ本の紹介。とても長い。

ペリーとマンデラ

和暦で嘉永五年、陽暦の1852年11月、日本を開国させる使命をあたえられたペリーは、アメリカ東部の海軍基地を出港し、大西洋を横断、アフリカ大陸西岸を南下し、ちょうど二カ月後、年が改まった53年1月下旬に大陸南端の、イギリス植民地だったケープタウンに入る。本書の最初の主題である江戸湾の浦賀へ投錨するのは、さらにその5カ月半後である。『ペリー提督日本遠征記』の、この大西洋からインド洋へと航海するあたりは、欧米の植民地にされたアフリカやアジアの諸民族の様子がじつに興味深く描かれている。南アフリカの部分を紹介しつつ、本書の序言にかえよう。

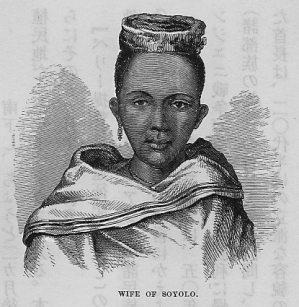

1853年の南アフリカは、50年から始まっていたイギリスと南アフリカ諸部族とのムランジェニ戦争がイギリス軍の勝利に帰していた。ペリーは、牢獄に捕らえられたカフィール族(諸部族の総称)の首長夫妻を訪問し、会見する。武運つたなく、妻や属僚とともに捕虜となった首長は、20代半ばの立派な容貌の青年であった。画家ブラウンが描いた首長夫妻の肖像のうち、夫人の肖像を上に掲げた。『ペリー提督日本遠征記』の図版のなかで格別に印象に残るものである。気品があり、深い憂愁が伝わってくる。このカフィール族の子孫の一人が、南アフリカ共和国の反アバルトヘイトの不屈の運動家、後に大統領となったマンデラである。

彼は、弾圧裁判(リヴォニア裁判、1963年)での、世界中の関心が集まった反対陳述や自伝で述べているように、悲痛な境遇に堕ちた部族の長老たちから、70年以上前の、19世紀前期から中期におよんだ戦争(血の河の戦い、斧戦争、そしてムランジェニ戦争)で、イギリスに敗北した諸部族の首長たちの数々の物語を聞いて育った。長老によって語られるのは、敗北した英雄たちのイギリス軍に対する「勇猛さ」であり、そして「心の広さ」、「慎み深さ」である。

少数を尊重する黒人伝統文化

養父の首長や側近たちが、部族の会議で示す政治を、彼は見てよく学んだ。会議は満場一致までつづけられる、首長に向かって厳しく遠慮のない批判が飛び交う、首長は聞き役に徹して終わりが近づくまでいっさい口を開かない、反対があれば、会議は持ち越された。少数意見が多数意見に押しつぶされることはけっしてなかった。マンデラは、西欧の知識も十分に身につけた弁護士であったのだが、リーダーシップというものについては、南アフリカの部族会議から深く学び、それを後年まで育んだ、と述べている。

19世紀半ばの当時、「未開」とされた黒人伝統文化には、欧米とちがって、少数を真に尊重するような独自の包容力があった。それが、マンデラたち、アフリカ民族会議(ANC)の、白人にも門戸を聞いた汎アフリカ人主義の普遍的な考え方と運動を育てた一因である。1990年代には、マンデラとアフリカ民族会議は政権について、ついに白人支配をうち負かした。

黒人伝統文化は、滅ぼされることはなく生き続けた。部族会議を見聞し、敗北した英雄たちの話を聞いて彼が育ったのは1920、30年代だが、当時南アフリカは、黒人を数パーセントの土地に押し込める政策が実施された最悪の時代であり、その時代を生きのび、反アバルトヘイト運動を支えた伝統文化の根強さは、まさに敬服に値する。それは、未開どころではない力量をもっていたのであり、欧米の文明を逆転したのである。

成熟した民衆世界の再評価

1960年代になると、ベトナム戦争などにも影響されて、すでにアジアの伝統社会が再評価され始めていた。このような伝統文化・社会の世界的な再評価の動向を承けて、1980年代頃から、日本でも江戸時代後期の見方が新しく変わってきた。かつて日本は、欧米の文明に対して、半未聞と位置づけられ、日本の側でも、維新政府以後は、そうした評価をすすんで受け容れてきたのであったが、それから、ようやく解き放されたのである。

とくに民衆史の研究で、伝統社会が新しく解明されている。本書でも紹介するように、江戸期の民衆の訴訟を願いでる活動は、私たちの想像よりはるかに活発だった。百姓一揆への一般百姓の参加も、事実上、公認されており、幕府や藩は、こうした農民の活発な訴えを受け容れることが多かった。江戸時代、幕府や藩の支配には、成熟した柔軟な仕組みがあった。

欧米列強の到来に対して、日本より事態がはるかに深刻だった南アフリカ(内的な発展は、高かったといわれている)でも伝統社会が解体しなかったのと通底しているのだが、幕府外交も、本文で述べるように、成熟した伝統社会を背景にその力量を発揮するのである。「極東」の東端という、地勢上、有利な位置にある日本においては、発展した伝統社会のもとで、開国が受け容れられ、ゆっくりと定着し、そうして日本の自立が守られた、というのが本書の一貫した立場である。

伝統社会の力は、幕府の外交能力に限らない。地域経済の発展に支えられた商人(売り込み商人)たちが開港場にこぞって殺到したのもそのことをよく表している。日本では、貿易を、外からの圧力によってではなく、内から定着させてしまったという事実も、近年の経済史研究によって明らかにされている。

維新史を見なおす

日本の開国は、比較的早く定着した。そうであれば、幕末・維新期の対外的危機の大きさを強調するこれまでの評価を大はばに見なおす必要がある。

切迫した対外的危機を前提にしてしまうと、専制的な近代国家の急造すら「必至の国家的課題」だったということになる。しかし、1871年から政府要人たちが長期に米欧の回覧のために日本を「留守」にできたのはどういうふうに説明できるだろうか。欧米列強の圧力のあったのは事実だが、それに対抗してではなく、逆にそれを追い風として、明治政府の外交政策が東アジアの隣国に対する侵略へと向かう道筋、そして、日本民衆が伝統社会に依拠して、新政府に対して激しい戦いを展開した事実を中心として、江華島事件の新史料などの近年の成果を紹介しつつ、維新史をあらたに描きなおしたいと思う。

まだ半分しか読んでない。ちょっと日本贔屓すぎないかと思うとこもあんだけど、史観を見直そうて気概ならそういうもんかなぁ。

はじめに

政治や政府に対する批判はつきない。政治家は信用できない。見識のある政治家がいなくなった。官僚は嫌いだ。そうした批判を目にしない日はない。

日本では長らく、政治家が大胆な指導力を発揮することは難しいと考えられてきた。そのため、大がかりな政策転換を求める人々が、議院内閣制では、指導力のある政治家が出てこないから、大統領制にすべきだと主張することがあった。

しかし、アメリカやフランスを除けば、欧米先進国のほとんどが議院内閣制を採用している。それらの国の首相が、指導力を発揮した例も少なくない。また近年、小泉純一郎内閣を経験してからは、日本の首相も指導力を発揮できるという見方が広まってきた。

では、本来、議院内閣制とはどういった制度なのかーー。

一言でいえば、行政権の成立根拠を、議会(国会)の信任に置く制度、具体的には、議会で多数派を形成した政党が行政権を握る制度である。

日本では一般に、大統領制では大胆な権力行使ができるが、議院内閣制では抑制的な権力行使しかできないと思われている。しかし欧米での認識は逆である。

議会と大統領が別の選挙で選ばれ、権力が厳然と分立する大統領制における大統領より、議会と行政府の双方をコントロールできる内閣の長である首相のほうが、本来、大きな権力を持つのである。

東西冷戦終結後、日本では統治構造の変革が重ねられてきた。その一つの帰結として、小泉内閣の首相主導政治が現れたといってもよい。大胆な指導力を発揮できないとみられてきた日本政府のあり方は、戦後日本が育んだ独特なものであり、それは一般的な議院内閣制から逸脱したかたちであったともいえよう。

本書は、日本における議院内閣制の分析を通し、国会、内閣、首相、政治家、官僚制、政党、選挙制度、政策過程などについて、歴史という縦軸、国際比較という横軸から照射し、日本という国の統治構造の過去・現在を、構造的に解き明かす試みである。

その際、あるべき政策については、とりあえず脇に置く。そのうえで、望ましい政策を実現するためには、どのような政府構造を採るべきかを考える。いわば、政府の能力を問題にするのである。そして、現代日本政治の実態に即して、その統治構造を解説したうえで、政治の有効性を向上させる方策を提示する。

全体を見通すために、本書の流れを述べておく。

第1章は、戦後日本の議院内閣制の特徴を、内閣とは何かという問題から考える。まず、日本国憲法により民主化され、体制転換が図られたにもかかわらず、内閣制が戦前から連続して認識されていることに注目する。すると、

政党政治家を内閣の主体と考えず、省庁の代表者が集まって内閣を構成するという認識が、戦後日本の独特な議院内閣制を生み出していることがわかってくる。これを官僚の代理人が集まる内閣という意味で「官僚内閣制」と呼ぶ。少し極端な言い方だが、いわば「理念型」としての表現である。※手許ではより極端に、「事実上の内閣(Virtual Cabinet)」とか「二重政府」とか呼んでいます。議院内閣制なんてタテマエです!。みたいな。

第2章では、各省庁が官僚によって運営される実態を検討する。その結果、社会の動向を反映する仕組みが、各省庁に内在していることを見出す。これを「省庁代表制」と名付け、各省庁の裾野が社会に広がり、縦割りの省庁が社会集団の利害をそれぞれ代表している側面を指摘する。

※手許では、「事実上の政党」と呼んでいます。中央省庁が党本部。外殻団体が方面支部。大型組織/企業が地区本部。終身雇用が党員。天下りは「政治局員」。ここまでは「事実上の人民公社」を兼ねます(…人々はその中で子を産み、そだて、そして以下略w)。

この内側に居場所を持たない失業者、フリージャーナリスト、消費者、生活者、新興ビジネスモデルの成功者、などは「まつろわぬ民」です(…じんるいがふえすぎた人口を以下略w)。第3章では、長らく政権の座にあった自由民主党が、政策審議機関などを発達させ、内閣とは別に、「与党」として政策を動かしてきた経緯について述べる。その特徴を「政府・与党二元体制」と名付ける。この仕組みが高度に発達したため、一方で、日本の政策形成過程は複雑化し、権力と責任の所在が暖昧になったが、他方、この仕組みを緩衝材として、日本政府が、時代の変化に対応してきたことも示す。

※手許では「事実上の政党」に対する「別ルートの民意補正」と捉えています。aka.派閥・陳情・族議員。

第4章「政権交代なき政党政治」は、政治的競争のあり方を、諸制度の運営の側面からみる。政権交代がなくても、政策転換が可能であり、そのことで、逆に政権交代を起こさない仕組みとなっていたことが明らかになる。そのうえで、政党政治最大のメカニズムである政権交代がないことによる問題点を指摘する。

第5章では、諸外国の政治制度を概観することで、日本政治の特徴を浮き彫りにする。表面上、制度が似ていても、実際の運用が大きく異なる例もあり、制度が違っていても同じような効果がある場合もある。また、公式の政治制度のみならず、政治家と官僚との関係、社会構造との関係も比較の対象として、問題を掘り下げる。

第6章では、日本の政治制度の具体的な問題点、改革の方向性を検討する。そして、責任者への権力集中と、一般有権者による民主的統制の両立が、効率的で民主的な政府の条件であることを明らかにする。そして、日本独特の内閣制を、普遍的な議院内閣制に転換することで、これを実現すべきだと主張する。また、1980年代末から、政治改革や行政改革というかたちで改革努力が重ねられ、成果が上がりつつあることも示す。しかしまだ政党政治の改良などが残された課題となっている事も指摘される。

※事務次官会議の廃止で「事実上の(連立)内閣」は廃止され、「事実上の政党」には副大臣等が大挙して送り込まれましたが、「事実上の党組織」じたいは、健在と思われます。農水党も経産党も、無くなったら配下の人民公社員は困るわけです。エコポイントの受益組織とか。文科党の著作利権や研開利権は、単に判り易いだけです。10Q2現在の日本は、「事実上の政党間の戦国時代」に近く、「統一された国家意思の形成は、ほぼ期待し難い状態」と思います。その中心で投げずに友愛を唱え続ける鳩兄ぃは、ある意味えらいかもしれません。

最後の第7章では、議院内閣制の強化や政党政治の発展という、近代政治原理の貫徹をめざす改革だけでは解決できない、現代的な課題を検討する。説明のなかには、これまで聞いてきた話とは違う、目新しい言い回しが出てくるので、少しばかり難解な点があるかもしれない。だが、我慢強く議論につきあっていただければ、新しい切り口で日本の政治をみることができると考えている。

日本政治の何が問題か、どこをどうすれば、もっとよくなるのかーー。この疑問に正面から答えるのが、本書の最大の目的である。

*なお本書ではdemocracyの訳語として、体制を示すときには「民主政」を用い、制度的側面を示すときには「民主制」を、思想運動的側面を示すときには「民主主義」を用いる。

今5周目。まだむずかしい。クリアできるのだろうかw。